D

Deleted-1

Guest

Cet article est une composition de copier/coller et réécriture de différents paragraphes issus de différents articles. Je l'ai constitué en y ajoutant des définitions et des titres afin de mettre en opposition les concepts d'individuation et d'individualisme, qui s'ils font partie de chacun de nous à différents degrés, sont très différents dans leur définition et orientation quand à nos manières d'être.

« Jung décrivait l'individuation comme « un mystère que personne ne comprendrait jamais ». Il s'agissait d'une « quête solitaire » apparentée quelque peu « à un processus de morts » successives, et pour y parvenir il fallait accepter de « se confronter à l'impersonnel ». « Seuls quelques personnes peuvent supporter une telle quête », croyait-il, attribuant ses pensées et ses images, vagues et curieuses, à « la distance qui le séparait de l'Europe, à cet environnement si totalement différent » dans lequel il s'était trouvé en Inde. Il croyait que les rêves qu'il avait faits là-bas étaient liés à la question fondamentale qu'il s'y était posée : en quoi et pourquoi le mal tel qu'il l'avait découvert en Inde était-il dépourvu de dimension morale, pourquoi était-il « perçu-avec le soutien de gens cultivés-comme une puissance divine. »

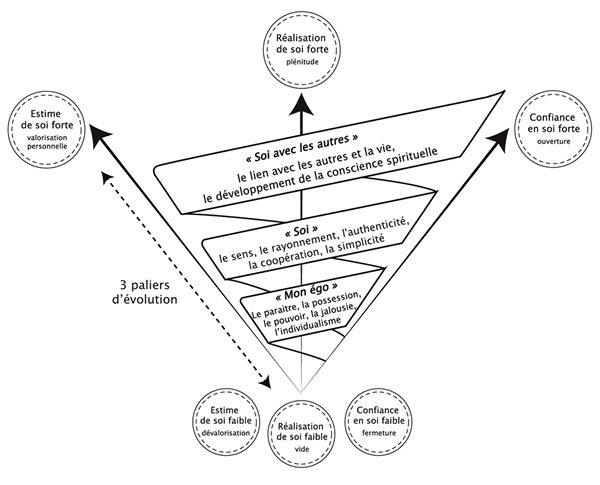

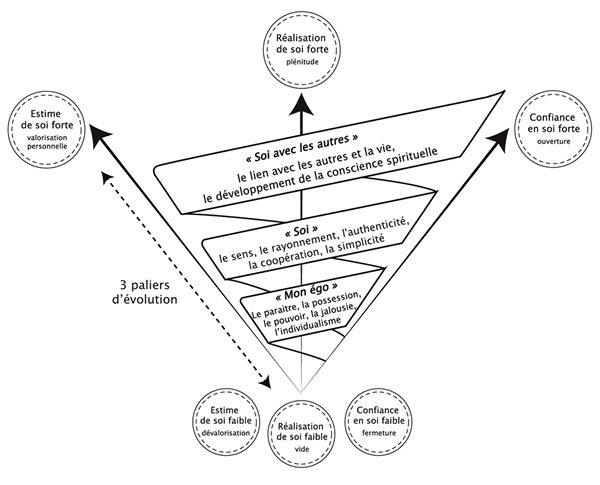

Lorsque l'on a saisi les deux concepts, on ne voit plus le développement de l'individu de la même façon. L'individualisme pousse à surévaluer son individualité en se mettant sur un piédestal via un égotisme légitimé et pouvant mener à des tendances pathologique (égoïsme, égocentrisme, personnalité narcissique), alors que l'individuation tend à comprendre son individualité dans une commune mesure, sans s'estimer plus que ce que l'on est et sans se replier dans un ego trip d'isolement.

GENERALITES ET POINT DE DÉPART DE L'INDIVIDUATION

« L'autorisation noétique est un cheminement de connaissance de soi, un voyage intérieur (et/ou extérieur) durant lequel un processus interne et continu de transformation de Soi démarre lorsque l'individu s'ouvre (à la suite d'un flash existentiel, une prise de conscience de son ignorance et de sa souffrance, ou à un questionnement sur le sens de la vie) à un profond désir de changement et se confronte à l'inconnu, rencontre des archétypes ou symboles numineux qui le touchent, l'ébranlent et lui dévoilent le réel derrière la réalité, l'esprit derrière la psyché, le monde ontologique derrière le monde des apparences, le monde de l'intelligence derrière le monde de la signification. »

L'individuation débute lorsque l'on comprendre que tout est lié, tout est en mouvement, et que l'on fait partie intégrante de ce Tout environnant.

" L'inconscient est un processus et les rapports du moi à l'égard de l'inconscient et de ses contenus déclenchent une évolution, voire une métamorphose véritable de la psyché. Dans les cas individuels on peut suivre ce processus à travers les rêves et les phantasmes. Dans le monde collectif, ce processus s'est trouvé inscrit dans les différents systèmes religieux et dans les métamorphoses de leurs symboles. C'est à travers l'étude des évolutions individuelles et collectives et à travers la compréhension de la symbolique alchimique que je parvins à la notion clé de toute ma psychologie, à la notion du processus d'individuation. »

L'individuation est généralement définie dans les dictionnaires de langue française comme étant ce qui distingue un individu d'un autre, ce qui donc constitue sa singularité. Dans les approches philosophiques puis dans les travaux psychologiques et psychanalytiques, l'individuation est davantage pensée comme étant le processus organisateur de l'individu. S'il y a différenciation c'est d'abord avec le milieu. Appliquée à l'humain, l'individuation se produit dans un milieu social dont elle se nourrit. Un débat sous-jacent, commun à ces différentes approches, est celui de savoir s'il existe un principe organisateur.

La richesse du concept a permis son utilisation en-dehors du domaine de la psychologie. Le philosophe Bernard Stiegler, par exemple, l'enrichit, dans " Aimer, s'aimer, nous aimer ", des notions d'individuation du je et d'individuation du nous. Celles-ci conduisent selon lui à la construction d'un narcissisme primordial, pour soi et les collectivités dont on se sent membre. Il va ensuite plus loin en montrant comment l'hyper-synchronisation des comportements individuels induite par la société industrielle conduit à la disparition des je et des nous dans un on indifférencié, et à la perte du narcissisme primordial. Cette analyse lui permet de proposer une interprétation de la violence politique au XXe siècle.

"L'erreur des pensées de l'individuation en général est de faire de l'individu la phase finale, qui mettrait fin au processus d'individuation. Comme si à partir du moment où un individu est constitué il n'y avait plus de place pour une nouvelle individuation le concernant. Au contraire, l'individuation se prolonge à l'intérieur et au-delà de l'individu. Et ce qui surgit de l'individuation, ce n'est pas un individu pleinement autonome et qui exclurait à présent la nature de laquelle il provient - cette nature pré-individuelle source de possibles -, c'est une forme hybride, mi-individuelle mi-pré-individuelle. En tant qu'individu, il est le résultat d'une individuation et, en tant que porteur de dimensions pr-éindividuelles, il est acteur de nouvelles individuations, de nouvelles actualisations de possibles"

L'individuation ancre la personne dans son milieu, quand l'individualisation l'en sépare.

Cette présentation inscrit nettement l'individuation dans une dynamique qui lie l'individu et son environnement et dans laquelle il n'y a pas d'achèvement. Elle inscrit le devenir individuel dans un devenir social (dans le cas de l'être humain). L'individuation n'est donc pas un processus "individualiste" au sens où il y aurait séparation ou affranchissement de l'individu par rapport au milieu. Bien au contraire, le milieu (naturel, social) est comme intégré à l'individu dont le devenir reste chargé de divers possibles, toujours inachevé. Cette conception résonne bien sûr avec une conception de l'individu comme sujet traversé par des forces potentiellement contraires mais aussi avec des conceptions pédagogiques dont il a été question précédemment.

MÉCANISMES ET NATURE DU CONCEPT

Le philosophe Gilbert Simondon dans " L'Individuation psychique et collective " réactualise le concept comme résultat d'une contradiction de forces. Elle ne fait donc pas que produire l'individu, elle produit aussi un milieu associé, absolument nécessaire au développement de cet individu. Ce concept est dit alors limite et dialectique. Il est dialectique car sur le plan théorique et pratique il est intimement lié à un autre concept central dans la théorie de Jung : le Soi et met en jeu l'intégration des contenus inconscients.

Un concept limite et circulaire.

Chaque concept psychique ne peut se comprendre qu'en relation avec les autres, la psyché étant un tout indivisible. « La complexité de la psychanalyse jungienne tient au fait que toutes les instances psychiques sont en étroites relations les unes avec les autres. Décrire isolément un concept donne de lui une vision forcément partielle car ne tenant compte ni des rapports dynamiques avec les autres instances ni de l'ensemble du système psychique. Tout est lié, tout est en mouvement. »

Jung définit majoritairement l'individuation, au cours de ses écrits, comme la voie individuelle de réalisation personnelle : « La voie de l'individuation signifie : tendre à devenir un être réellement individuel et, dans la mesure où nous entendons par individualité la forme de notre unicité la plus intime, notre unicité dernière et irrévocable, il s'agit de la réalisation de son Soi, dans ce qu'il a de plus personnel et de plus rebelle à toute comparaison. On pourrait donc traduire le mot « d'individuation » par « réalisation de soi-même », « réalisation de son Soi »... », mais sans individualisme ni fixation à l'égo.

Un processus dialectique.

Tout comme le Soi, le concept d'individuation est un concept limite : nécessaire il ne peut cependant pas occulter complètement la conscience (le moi) sans quoi aucune polarité ne serait possible. Jung le qualifie donc de dialectique : « Tout le déroulement de l'individuation est dialectique, et ce que l'on appelle la « fin », c'est la confrontation du Moi avec le « vide » du centre. C'est ici la limite de toute possibilité d'expérience : le Moi comme point de référence de l'expérience se dissout. Mais il ne peut pas coïncider avec le centre car nous serions alors sans conscience, ce qui veut dire que l'extinction du Moi est dans le meilleur des cas une approche sans fin. Et si le Moi attire à soi le centre, il perd l'objet (c'est l'inflation !). » En d'autre terme, on ne peut pas vivre que dans le Soi, séparé de son ego, de son Moi, il est nécessaire de composer avec, même si l'individuation pousse à se rapprocher de son Soi, en s'éloignant de son ego/Moi. Pour se faire, il est impératif d'entretenir un dialogue introspectif avec soi-même, pour savoir quand diminuer l'inflation de son ego, et quand s'en servir pour assurer sa stabilité psychique vis à vis de soi et de ses relations sociales.

PROBLÈMES LIES A L'INDIVIDUATION

Cependant l'intégration de ces contenus n'est pas sans risque au début. La tradition alchimique exprime les premiers temps du processus comme l'accroissement du vase alchimique ou athanor. À ce moment-là, l'énergie en jeu (le feu) est difficilement contrôlable et peut déborder l'être dans un ego trip. En termes psychiques, le Moi est investi d'une arrivée soudaine d'énergie qui, non canalisée peut aboutir à une perte de la réalité (schizoïdie). Jung cite à titre d'exemple le cas de prophètes ou d'illuminés, des artistes aussi (William Blake, Gérard de Nerval, etc.) n'ayant pu donner une forme à ces manifestations. Jung nomme cet état l'inflation du Moi et qui se traduit par un orgueil et une imprudence démesurés. Les mythes traduisent ainsi cet état initial sous la forme de la possession diabolique. L'étape suivante est l'intégration de cet état inflationniste en propre.

Le labyrinthe, image de l'individuation et compréhension des boucles psychiques.

Jung, en compilant les matériaux à sa disposition, dont les rêves du physicien Wolfgang Pauli, très centrés sur le concept, en arriva à donner une dynamique générale au processus. Selon lui il s'agit moins d'un cheminement linéaire mais d'une circulation asynchrone du moi autour du Soi, fait de rapprochements puis d'orbites excentrées autour de ce centre. En définitive il assimile le processus à une spirale réalisée par le Moi autour du Soi, au cours de cycle de découverte de soi. Plus le Moi comprend sa position réflexive et imaginaire dans la psyché de l'individu, plus celui-ci peut sortir de ses illusions et accéder à son Soi, en étant d'autant plus soi-même.

L'archétype de la Totalité : le Soi - Sortir du dualisme pour comprendre sa propre dualité.

L'individuation apparaît alors dans les rêves comme une nécessité, pour celui qui en a l'intime conviction, de se connaître soi-même, dans toute sa duplicité et sa dualité. Elle consiste en la réunion de toutes les instances psychiques, autonomes dans l'existence, en une seule dynamique, appelée le Soi. Tout comme le concept de Soi, le concept d'individuation est un paradoxe inconnaissable sinon par l'expérience de son sentiment et de sa réalité. L'individuation est donc à la fois un chemin personnel, présent en chaque homme, et dont le sens et l'instinct de cheminement sont apportés par les rêves principalement, mais aussi un archétype, celui de la Totalité, l'archétype qui semble ordonner tous les autres selon les dernières pensées de Jung, continuées par Marie-Louise Von Franz : « En définitive, toute vie est la réalisation d'un tout, c'est-à-dire d'un soi, raison pour laquelle cette réalisation peut être appelée « individuation »

L'intégration des contenus inconscients - Sortir de son ego pour éviter les complexes.

Pour Jung, le concept d'individuation ne peut s'entendre qu'en référence au primat de l'inconscient : « La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient ». Cependant il est davantage qu'une dialectique ; en effet, l'individuation met en jeu les archétypes. Les contenus inconscients doivent en effet être intégrés à la conscience. Les contenus qui sont non assimilés provoquent des complexes et à terme, deviennent des réalités psychiques autonomes comme l'anima ou l'ombre. La réalisation de soi passe donc par la découverte puis la mise en conscience de ces contenus : « L'homme individué est un homme transformé. En se détachant de l'indifférenciation sujet-objet, le sujet découvre que ce qu'il prenait pour réel était une projection, une part du sujet transférée sur l'objet ».

La psyché normale pour Jung fonctionne sur le mode de la participation mystique (concept développé par Lucien Lévy-Bruhl) : tout contenu est projeté sur le monde extérieur. L'individuation s'entend donc comme la cessation de ces projections. La fonction transcendante, autre concept jungien, est la médiation psychique que l'être doit assumer pour intégrer à la conscience ces contenus, de là la conscience n'acquiert pas davantage de domination sur la psyché mais en devient l'instance régissante. Jung emploie ainsi souvent l'expression de « reconnaissance avec soi-même ». Néanmoins il existe une voie d'individuation qui peut être involontaire et inconsciente au Moi. Elle peut être spontanée et survenir à l'individu sous forme de visions ou de rêves.

FINALITÉ DE L'INDIVIDUATION

Finalement, le but de l'individuation est la conjonction des opposés, étape suivante de l'intégration de l'inflation égotique. Il ne s'agit plus d'un consensus des opposés mais d'une assimilation des paradoxes et des contradictions de l'être, de l'ombre, de la persona et de l'anima. L'individuation sous-entend également la conjonction des attitudes contraires : l'attitude extravertie avec l'attitude introvertie et vice-versa. C'est la maitrise du yin et du yang.

Individuation et âges de la vie (possible explication de la crise de la quarantaine/cinquantaine).

« L'individuation n'a d'autre but que de libérer le Soi, d'une part des fausses enveloppes de la persona (des illusions du Moi/ego), et d'autre part de la force suggestive des images inconscientes. ». L'individuation procède au départ de la réalisation de sa position sociale, c'est pourquoi selon Jung elle ne peut survenir que dans la seconde période de la vie. Jung distingue en effet deux phases de la vie : une première jusqu'à 40-50 ans environ où l'homme a encore assez de volonté et d'illusions sur sa propre mort pour parfaire sa place sociale, s'investir dans son emploi et dans sa vie familiale ; une seconde qui caractérise la fin de son existence et où il aspire à être ce qu'il est : « Chacun de nous ne peut éprouver un réel bien-être qu'en devenant, dès l'âge adulte, le centre d'un système nouveau, après n'avoir été, jusque-là, qu'une particule gravitant autour de l'ancien centre (de la personnalité). »

Savoir mettre son ego de côté, toujours pour se défaire ses masques, sortir du jugement moral, de son dualisme réducteur et régressif, intégrer sa part féminine et masculine, envisager et accepter la mort.

L'intégration de la persona, ou masque social, est la condition première de la voie d'individuation. Cette phase est critique car des décennies ont assuré la confiance du Moi dans la persona. Viennent ensuite les intégrations dans la conscience des autres instances psychiques. Jung en a décrit quelques-unes, selon les contenus inconscients avec lesquels l'individu a à faire : l'ombre qui contient tout ce que la personne juge moralement répréhensible, l'anima (pour les hommes), ou l'animus (pour les femmes), qui représentent respectivement les valeurs féminines et masculines, les grands archétypes enfin.

Pour Jung, nombre de conflits inconscients à l'origine de troubles névrotiques résultent de la difficulté à accepter cette dynamique qui vient décentrer le sujet conscient de sa position habituelle et le confronter à des parts de lui-même qu'il avait l'habitude d'ignorer. L'individuation doit enfin intégrer la vision de la mort et de la morale comme dichotomie fondamentale entre le Bien et le Mal. Pour Jung l'individuation exige de mettre fin au conflit moral du positif/négatif, qui sont des données morales et sociales, non psychiques, l'inconscient ne les distinguant pas. Jung n'exprime pas par là la renonciation à toute forme de morale, mais à ne pas juger ses actes ou ses pensées en termes moraux, mais à en reconnaître la dimension personnelle.

L'individuation est l'objet de la cure jungienne, si le patient l'accepte.

Les messages oniriques en effet étant le premier matériau de travail, ceux-ci informent l'analyste de la situation actuelle du patient dans son écologie psychique. La cure jungienne va tout d'abord se concentrer sur la limitation des émotions, et sur leurs intégrations à la conscience, ce qui passe par la reconnaissance de l'Ombre, source des émotions supplantant parfois le Moi comme dans la colère ou la fascination amoureuse par exemple : « On se retire des émotions ; on ne fait plus un avec elles. Lorsqu'on parvient à se souvenir de soi-même, à établir une différence entre soi-même et ce déchaînement de passion, on découvre alors le Soi : on commence à s'individuer. » Le processus requiert ainsi que l'ego cesse sa domination sur le reste de la psyché, humilité qui permet au Soi d'apparaître à la conscience. Jung remarque que les mystiques considéraient qu'en faisant de la place à Dieu dans l'âme, en libérant un espace appréhendé comme vide en celle-ci on pouvait davantage, in petto, communiquer avec Lui. Pour le Bouddha, il s'agit de l'accessibilité à la vacuité créée par la méditation. Jung précise ce caractère d'humilité du Moi et non de renforcement comme l'antithèse de l'individualisme : « L'individuation ne consiste en aucun cas à devenir l'ego – on serait alors un individualiste. Et qu'est ce qu'un individualiste, sinon un homme qui n'a pas réussi son individuation. »

L'individuation demande ainsi au cours de l'analyse le lâcher prise de l'ego, l'abandon aux manifestations intérieures du Moi profond, toujours sous la surveillance de l'analyste : « S'individuer, c'est devenir cette chose qui n'est pas le moi – ce qui est fort étrange. En conséquence, nul ne comprend ce qu'est le Soi, puisque le Soi est justement ce que nous ne sommes pas – ce qui n'est pas le moi. Le moi se découvre comme un simple appendice du Soi avec lequel il n'a qu'un rapport très lâche. »

L'INDIVIDUATION CONTRE L'INDIVIDUALISATION DANS LA SOCIÉTÉ ET SES INSTITUTIONS

À travers des modalités de gestion et de formation qui valorisent la construction des savoirs et des compétences, les projets, les objectifs et finalement une éducation tout au long de la vie, les institutions traitent aujourd'hui des individus en mouvement, de moins en moins identifiés aux places qu'ils occupent. Des enfants en danger aux adultes entreprenant un parcours de validation des acquis de l'expérience (VAE), c'est davantage la dynamique que la situation présente de l'individu qui est prise en compte. Les théories critiques des années 1960-1970 ont préparé les esprits aux évolutions contemporaines. C'est particulièrement le cas pour les sciences sociales, alors fortement influencées par les apports nord-américains. L'individu devait désormais être pensé dans son développement, tout comme les entreprises industrielles, les services ou encore la ville.

DES INSTITUTIONS QUI INDIVIDUALISENT - Distinction entre les notions de societas et d'universitas.

La première définit la société comme faite d'"individus qui sont premiers par rapport aux groupes ou relations qu'ils constituent ou "produisent" entre eux plus ou moins volontairement. " Par opposition, la seconde, désigne "la société avec ses institutions, valeurs, concepts, langue, elle est sociologiquement première par rapport à ses membres particuliers, qui ne deviennent des hommes que par l'éducation et l'adaptation à une société déterminée ".

L'auteur poursuit en posant finalement ce diagnostic : " l'universitas se meurt et avec elle la morale close ; la societas s'institue et les petites éthiques (ou les grandes éthiques vides) prolifèrent et se transforment en petites morales qui font de notre société celle d'un conformisme généralisé, extrêmement différencié, mais qui tourne autour d'un point commun : être le meilleur, le plus épanoui et le plus heureux de son groupe (ou au moins un de ceux qui se situent au sommet de cette hiérarchie psychosociale) ".

Pour décrire le même processus, le sociologue polonais Zygmunt Bauman, se référant au sociologue français Robert Castel, précise pour sa part cette évolution en s'intéressant aux mécanismes par lesquels elle est produite : " Castel rend l'individualisation moderne responsable de cette situation; il suggère que, en remplaçant les communautés et les corporations étroitement soudées qui définissaient jadis les règles de protection et veillaient à leur application, la société moderne s'est enfoncée dans les sables mouvants de la contingence. Dans une telle société, les sentiments d'insécurité existentielle et les peurs diffuses sont inévitablement endémiques ".

Ce processus d'individualisation, celui par lequel une société intégrée devient une société d'individus, se caractériserait par deux ruptures : " D'abord, pour reprendre la terminologie de Castel, la "survalorisation" des individus libérés des contraintes imposées par un réseau dense de liens sociaux " (les individus sont de plus en plus isolés malgré le fait qu'ils évoluent dans un monde hyperconnecté). La seconde rupture étant " la fragilité, la vulnérabilité sans précédent de ces individus dépouillés de la protection jadis offerte de façon très naturelle " (sans lien social fort, la solidarité ne fait pas le poids face à la mise en concurrence des individus, qui sont éduqués pour dominés l'autre). C'est à la "liquéfaction" de la société que conduit ce processus d'individualisation. Les individus s'affranchissent des contraintes sociales et ce faisant affaiblissent les liens sociaux qui donnent leur solidité aux institutions. Cette liquéfaction vient en retour fragiliser les individus, qui isolés ne peuvent redonner du pouvoir aux institutions, qui aujourd'hui ont été modelé pour toujours plus individualiser les citoyens (éducation et culte de la personnalité narcissique, scolarité défaillante, chômage et mise en concurrence, diffusion de message de peur dans les médias qui désinforment et n'abordent jamais ou trop peu, les vrais problèmes afin de leur trouver des solutions efficaces) .

La société serait donc peuplée d'individualistes à la fois survalorisés et terrorisés, qui fatiguent sous le poids de leur autonomie et de leurs responsabilités croissantes. Ils sont pris dans des dispositifs d'individualisation qui, dans un même mouvement, les affaiblissent en les séparant des autres et se présentent à eux pour les soutenir dans cet isolement. Ces dispositifs sont donc à la fois poisons et remèdes !

NEO-INDIVIDUALISATION ET INDIVIDUATION

Si l'individualisation des pratiques s'est ordinairement conjuguée avec des pratiques collectives (intégrant la conflictualité inhérente à toute socialisation) ou cliniques (faisant place au sujet et à ses contradictions internes) jusque dans les années 1980, ce lien semble ne plus aller de soi depuis les années 1990. Il s'agit désormais de mettre l'individu en projet dans le cadre d'une contractualisation devant matérialiser son autonomie et sa responsabilité. Le rapport entre individualisation et individuation s'en trouve radicalement transformé et certains auteurs n'hésitent plus à parler d'une technologie de l'implication. Mais ce n'est pas pour autant que l'on prend en compte la condition sociale et humaine de l'individu, il est avant tout mit dans ce dispositif pour travailler et se taire.

La néo-individualisation qui s'affirme avec plus de force dans les textes législatifs et réglementaires (de l'Éducation nationale comme de l'action sociale) des années 2000, et en conséquence dans les pratiques, est donc d'une nature différente de celle que promouvaient les pédagogues et travailleurs sociaux novateurs des périodes antérieurs. Dans le champ scolaire, l'éducation à l'orientation en est sans doute un bon exemple d'un dispositif dans lequel " il s'agit tout autant d'aider le sujet à décider de son avenir que de lui faire assumer des choix complexes pilotés par des normes et des contraintes implicites et explicites plus ou moins largement prédéterminées ". Considérer d'emblée les individus comme autonomes et responsables de tous leurs actes, par la magie de décisions politiques et de technologies socio-éducatives, n'est-ce pas refuser de voir que l'individu est aussi un sujet, au sens que donnent à ce terme les approches cliniques, capable de réflexivité mais aussi traversé par des contradictions de divers types ?

Accompagnement social

Si l'inachèvement est une caractéristique de l'individu/sujet sur laquelle s'appuient les dispositifs d'individualisation, il est aussi ce qui leur résiste par son imprévisibilité. Le processus d'individuation ne se laisse pas aisément "gérer". Les politiques et techniques de cette néo-individualisation cherchent pourtant à accompagner/canaliser au plus près l'individuation de chacun. Des objectifs (individuels et collectifs), souvent chiffrés, doivent être atteints. Il peut s'agir du taux de placement en entreprise des chômeurs de longue durée ou de la réduction du pourcentage de jeunes sortant sans qualification du système éducatif. Chaque élève, malade, chômeur doivent désormais contribuer activement à améliorer les résultats statistiques de la catégorie dans laquelle ils sont provisoirement inscrits. L'exemple des chômeurs à qui il est proposé de devenir "autoentrepreneurs" est représentatif de cette orientation...et aujourd'hui on est en à même de mesurer les effets négatifs pour ne pas dire les dégâts psycho-socio-culturels de cette prise en main de l'individuation par les politiques, qui ont réussi à continuer l'individualisation des citoyens.

En second temps, voici un aperçu de ce que peut produire en terme de structure psychologique de telles mesures politiques, visant à maitriser l'individualisation et l'individuation des citoyens : La perversion ordinaire

INDIVIDUALISME :

Toute théorie ou tendance qui fait prévaloir l'individu sur toutes les autres formes de réalité, et qui lui décerne le plus haut degré de valeur. Tendance à s'affranchir de toute obligation de solidarité, à ne vivre que pour soi.

Comportement, esprit d'indépendance, d'autonomie; tendance à l'affirmation personnelle ou à l'expression originale. On parle d'sprit d'individualisme.

En politique : Idéal politique qui accorde le maximum d'importance à l'individu, à l'initiative privée et réduit le rôle de l'État au minimum ou même à rien. Individualisme anarchiste, individualisme démocratique.

En sociologie : Doctrine qui met l'accent sur le développement des droits et des responsabilités de l'individu, estimant que l'État et les institutions sociales ne sont là que pour le bien des individus.

INDIVIDUATION :

Distinction d'un individu des autres de la même espèce ou du groupe, de la société dont il fait partie; fait d'exister en tant qu'individu. Processus par lequel un être devient un individu, une unité autonome et indivisible, une totalité, suite à une prise de conscience de l'individualité profonde et réalisation d'une idée générale, d'un type, d'une espèce dans un individu. Réalisation personnelle, cheminement vers la découverte de soi, la réalisation de son Soi.

Dans le contexte de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, il se rapporte à la réalisation de soi par l'accessibilité à l'archétype du Soi, par la prise en compte progressive des éléments contradictoires et conflictuels qui forment la « totalité » psychique, consciente et inconsciente, du sujet. Il s'agit d'un cheminement de l'être vers un équilibre psychique des différentes instances le composant, au moyen d'une confrontation dialectique du conscient avec l'inconscient.

Au sens littéral, l'individuation désigne la qualité d'un être humain à devenir un individu, synonyme de développement tant mental que physique. En philosophie, le terme d'individuation désigne alors « L'ensemble des qualités particulières qui constituent l'individu, par opposition à l'espèce.

« Jung décrivait l'individuation comme « un mystère que personne ne comprendrait jamais ». Il s'agissait d'une « quête solitaire » apparentée quelque peu « à un processus de morts » successives, et pour y parvenir il fallait accepter de « se confronter à l'impersonnel ». « Seuls quelques personnes peuvent supporter une telle quête », croyait-il, attribuant ses pensées et ses images, vagues et curieuses, à « la distance qui le séparait de l'Europe, à cet environnement si totalement différent » dans lequel il s'était trouvé en Inde. Il croyait que les rêves qu'il avait faits là-bas étaient liés à la question fondamentale qu'il s'y était posée : en quoi et pourquoi le mal tel qu'il l'avait découvert en Inde était-il dépourvu de dimension morale, pourquoi était-il « perçu-avec le soutien de gens cultivés-comme une puissance divine. »

Lorsque l'on a saisi les deux concepts, on ne voit plus le développement de l'individu de la même façon. L'individualisme pousse à surévaluer son individualité en se mettant sur un piédestal via un égotisme légitimé et pouvant mener à des tendances pathologique (égoïsme, égocentrisme, personnalité narcissique), alors que l'individuation tend à comprendre son individualité dans une commune mesure, sans s'estimer plus que ce que l'on est et sans se replier dans un ego trip d'isolement.

GENERALITES ET POINT DE DÉPART DE L'INDIVIDUATION

« L'autorisation noétique est un cheminement de connaissance de soi, un voyage intérieur (et/ou extérieur) durant lequel un processus interne et continu de transformation de Soi démarre lorsque l'individu s'ouvre (à la suite d'un flash existentiel, une prise de conscience de son ignorance et de sa souffrance, ou à un questionnement sur le sens de la vie) à un profond désir de changement et se confronte à l'inconnu, rencontre des archétypes ou symboles numineux qui le touchent, l'ébranlent et lui dévoilent le réel derrière la réalité, l'esprit derrière la psyché, le monde ontologique derrière le monde des apparences, le monde de l'intelligence derrière le monde de la signification. »

L'individuation débute lorsque l'on comprendre que tout est lié, tout est en mouvement, et que l'on fait partie intégrante de ce Tout environnant.

" L'inconscient est un processus et les rapports du moi à l'égard de l'inconscient et de ses contenus déclenchent une évolution, voire une métamorphose véritable de la psyché. Dans les cas individuels on peut suivre ce processus à travers les rêves et les phantasmes. Dans le monde collectif, ce processus s'est trouvé inscrit dans les différents systèmes religieux et dans les métamorphoses de leurs symboles. C'est à travers l'étude des évolutions individuelles et collectives et à travers la compréhension de la symbolique alchimique que je parvins à la notion clé de toute ma psychologie, à la notion du processus d'individuation. »

L'individuation est généralement définie dans les dictionnaires de langue française comme étant ce qui distingue un individu d'un autre, ce qui donc constitue sa singularité. Dans les approches philosophiques puis dans les travaux psychologiques et psychanalytiques, l'individuation est davantage pensée comme étant le processus organisateur de l'individu. S'il y a différenciation c'est d'abord avec le milieu. Appliquée à l'humain, l'individuation se produit dans un milieu social dont elle se nourrit. Un débat sous-jacent, commun à ces différentes approches, est celui de savoir s'il existe un principe organisateur.

La richesse du concept a permis son utilisation en-dehors du domaine de la psychologie. Le philosophe Bernard Stiegler, par exemple, l'enrichit, dans " Aimer, s'aimer, nous aimer ", des notions d'individuation du je et d'individuation du nous. Celles-ci conduisent selon lui à la construction d'un narcissisme primordial, pour soi et les collectivités dont on se sent membre. Il va ensuite plus loin en montrant comment l'hyper-synchronisation des comportements individuels induite par la société industrielle conduit à la disparition des je et des nous dans un on indifférencié, et à la perte du narcissisme primordial. Cette analyse lui permet de proposer une interprétation de la violence politique au XXe siècle.

"L'erreur des pensées de l'individuation en général est de faire de l'individu la phase finale, qui mettrait fin au processus d'individuation. Comme si à partir du moment où un individu est constitué il n'y avait plus de place pour une nouvelle individuation le concernant. Au contraire, l'individuation se prolonge à l'intérieur et au-delà de l'individu. Et ce qui surgit de l'individuation, ce n'est pas un individu pleinement autonome et qui exclurait à présent la nature de laquelle il provient - cette nature pré-individuelle source de possibles -, c'est une forme hybride, mi-individuelle mi-pré-individuelle. En tant qu'individu, il est le résultat d'une individuation et, en tant que porteur de dimensions pr-éindividuelles, il est acteur de nouvelles individuations, de nouvelles actualisations de possibles"

L'individuation ancre la personne dans son milieu, quand l'individualisation l'en sépare.

Cette présentation inscrit nettement l'individuation dans une dynamique qui lie l'individu et son environnement et dans laquelle il n'y a pas d'achèvement. Elle inscrit le devenir individuel dans un devenir social (dans le cas de l'être humain). L'individuation n'est donc pas un processus "individualiste" au sens où il y aurait séparation ou affranchissement de l'individu par rapport au milieu. Bien au contraire, le milieu (naturel, social) est comme intégré à l'individu dont le devenir reste chargé de divers possibles, toujours inachevé. Cette conception résonne bien sûr avec une conception de l'individu comme sujet traversé par des forces potentiellement contraires mais aussi avec des conceptions pédagogiques dont il a été question précédemment.

MÉCANISMES ET NATURE DU CONCEPT

Le philosophe Gilbert Simondon dans " L'Individuation psychique et collective " réactualise le concept comme résultat d'une contradiction de forces. Elle ne fait donc pas que produire l'individu, elle produit aussi un milieu associé, absolument nécessaire au développement de cet individu. Ce concept est dit alors limite et dialectique. Il est dialectique car sur le plan théorique et pratique il est intimement lié à un autre concept central dans la théorie de Jung : le Soi et met en jeu l'intégration des contenus inconscients.

Un concept limite et circulaire.

Chaque concept psychique ne peut se comprendre qu'en relation avec les autres, la psyché étant un tout indivisible. « La complexité de la psychanalyse jungienne tient au fait que toutes les instances psychiques sont en étroites relations les unes avec les autres. Décrire isolément un concept donne de lui une vision forcément partielle car ne tenant compte ni des rapports dynamiques avec les autres instances ni de l'ensemble du système psychique. Tout est lié, tout est en mouvement. »

Jung définit majoritairement l'individuation, au cours de ses écrits, comme la voie individuelle de réalisation personnelle : « La voie de l'individuation signifie : tendre à devenir un être réellement individuel et, dans la mesure où nous entendons par individualité la forme de notre unicité la plus intime, notre unicité dernière et irrévocable, il s'agit de la réalisation de son Soi, dans ce qu'il a de plus personnel et de plus rebelle à toute comparaison. On pourrait donc traduire le mot « d'individuation » par « réalisation de soi-même », « réalisation de son Soi »... », mais sans individualisme ni fixation à l'égo.

Un processus dialectique.

Tout comme le Soi, le concept d'individuation est un concept limite : nécessaire il ne peut cependant pas occulter complètement la conscience (le moi) sans quoi aucune polarité ne serait possible. Jung le qualifie donc de dialectique : « Tout le déroulement de l'individuation est dialectique, et ce que l'on appelle la « fin », c'est la confrontation du Moi avec le « vide » du centre. C'est ici la limite de toute possibilité d'expérience : le Moi comme point de référence de l'expérience se dissout. Mais il ne peut pas coïncider avec le centre car nous serions alors sans conscience, ce qui veut dire que l'extinction du Moi est dans le meilleur des cas une approche sans fin. Et si le Moi attire à soi le centre, il perd l'objet (c'est l'inflation !). » En d'autre terme, on ne peut pas vivre que dans le Soi, séparé de son ego, de son Moi, il est nécessaire de composer avec, même si l'individuation pousse à se rapprocher de son Soi, en s'éloignant de son ego/Moi. Pour se faire, il est impératif d'entretenir un dialogue introspectif avec soi-même, pour savoir quand diminuer l'inflation de son ego, et quand s'en servir pour assurer sa stabilité psychique vis à vis de soi et de ses relations sociales.

PROBLÈMES LIES A L'INDIVIDUATION

Cependant l'intégration de ces contenus n'est pas sans risque au début. La tradition alchimique exprime les premiers temps du processus comme l'accroissement du vase alchimique ou athanor. À ce moment-là, l'énergie en jeu (le feu) est difficilement contrôlable et peut déborder l'être dans un ego trip. En termes psychiques, le Moi est investi d'une arrivée soudaine d'énergie qui, non canalisée peut aboutir à une perte de la réalité (schizoïdie). Jung cite à titre d'exemple le cas de prophètes ou d'illuminés, des artistes aussi (William Blake, Gérard de Nerval, etc.) n'ayant pu donner une forme à ces manifestations. Jung nomme cet état l'inflation du Moi et qui se traduit par un orgueil et une imprudence démesurés. Les mythes traduisent ainsi cet état initial sous la forme de la possession diabolique. L'étape suivante est l'intégration de cet état inflationniste en propre.

Le labyrinthe, image de l'individuation et compréhension des boucles psychiques.

Jung, en compilant les matériaux à sa disposition, dont les rêves du physicien Wolfgang Pauli, très centrés sur le concept, en arriva à donner une dynamique générale au processus. Selon lui il s'agit moins d'un cheminement linéaire mais d'une circulation asynchrone du moi autour du Soi, fait de rapprochements puis d'orbites excentrées autour de ce centre. En définitive il assimile le processus à une spirale réalisée par le Moi autour du Soi, au cours de cycle de découverte de soi. Plus le Moi comprend sa position réflexive et imaginaire dans la psyché de l'individu, plus celui-ci peut sortir de ses illusions et accéder à son Soi, en étant d'autant plus soi-même.

L'archétype de la Totalité : le Soi - Sortir du dualisme pour comprendre sa propre dualité.

L'individuation apparaît alors dans les rêves comme une nécessité, pour celui qui en a l'intime conviction, de se connaître soi-même, dans toute sa duplicité et sa dualité. Elle consiste en la réunion de toutes les instances psychiques, autonomes dans l'existence, en une seule dynamique, appelée le Soi. Tout comme le concept de Soi, le concept d'individuation est un paradoxe inconnaissable sinon par l'expérience de son sentiment et de sa réalité. L'individuation est donc à la fois un chemin personnel, présent en chaque homme, et dont le sens et l'instinct de cheminement sont apportés par les rêves principalement, mais aussi un archétype, celui de la Totalité, l'archétype qui semble ordonner tous les autres selon les dernières pensées de Jung, continuées par Marie-Louise Von Franz : « En définitive, toute vie est la réalisation d'un tout, c'est-à-dire d'un soi, raison pour laquelle cette réalisation peut être appelée « individuation »

L'intégration des contenus inconscients - Sortir de son ego pour éviter les complexes.

Pour Jung, le concept d'individuation ne peut s'entendre qu'en référence au primat de l'inconscient : « La croissance de la personnalité se fait à partir de l'inconscient ». Cependant il est davantage qu'une dialectique ; en effet, l'individuation met en jeu les archétypes. Les contenus inconscients doivent en effet être intégrés à la conscience. Les contenus qui sont non assimilés provoquent des complexes et à terme, deviennent des réalités psychiques autonomes comme l'anima ou l'ombre. La réalisation de soi passe donc par la découverte puis la mise en conscience de ces contenus : « L'homme individué est un homme transformé. En se détachant de l'indifférenciation sujet-objet, le sujet découvre que ce qu'il prenait pour réel était une projection, une part du sujet transférée sur l'objet ».

La psyché normale pour Jung fonctionne sur le mode de la participation mystique (concept développé par Lucien Lévy-Bruhl) : tout contenu est projeté sur le monde extérieur. L'individuation s'entend donc comme la cessation de ces projections. La fonction transcendante, autre concept jungien, est la médiation psychique que l'être doit assumer pour intégrer à la conscience ces contenus, de là la conscience n'acquiert pas davantage de domination sur la psyché mais en devient l'instance régissante. Jung emploie ainsi souvent l'expression de « reconnaissance avec soi-même ». Néanmoins il existe une voie d'individuation qui peut être involontaire et inconsciente au Moi. Elle peut être spontanée et survenir à l'individu sous forme de visions ou de rêves.

FINALITÉ DE L'INDIVIDUATION

Finalement, le but de l'individuation est la conjonction des opposés, étape suivante de l'intégration de l'inflation égotique. Il ne s'agit plus d'un consensus des opposés mais d'une assimilation des paradoxes et des contradictions de l'être, de l'ombre, de la persona et de l'anima. L'individuation sous-entend également la conjonction des attitudes contraires : l'attitude extravertie avec l'attitude introvertie et vice-versa. C'est la maitrise du yin et du yang.

Individuation et âges de la vie (possible explication de la crise de la quarantaine/cinquantaine).

« L'individuation n'a d'autre but que de libérer le Soi, d'une part des fausses enveloppes de la persona (des illusions du Moi/ego), et d'autre part de la force suggestive des images inconscientes. ». L'individuation procède au départ de la réalisation de sa position sociale, c'est pourquoi selon Jung elle ne peut survenir que dans la seconde période de la vie. Jung distingue en effet deux phases de la vie : une première jusqu'à 40-50 ans environ où l'homme a encore assez de volonté et d'illusions sur sa propre mort pour parfaire sa place sociale, s'investir dans son emploi et dans sa vie familiale ; une seconde qui caractérise la fin de son existence et où il aspire à être ce qu'il est : « Chacun de nous ne peut éprouver un réel bien-être qu'en devenant, dès l'âge adulte, le centre d'un système nouveau, après n'avoir été, jusque-là, qu'une particule gravitant autour de l'ancien centre (de la personnalité). »

Savoir mettre son ego de côté, toujours pour se défaire ses masques, sortir du jugement moral, de son dualisme réducteur et régressif, intégrer sa part féminine et masculine, envisager et accepter la mort.

L'intégration de la persona, ou masque social, est la condition première de la voie d'individuation. Cette phase est critique car des décennies ont assuré la confiance du Moi dans la persona. Viennent ensuite les intégrations dans la conscience des autres instances psychiques. Jung en a décrit quelques-unes, selon les contenus inconscients avec lesquels l'individu a à faire : l'ombre qui contient tout ce que la personne juge moralement répréhensible, l'anima (pour les hommes), ou l'animus (pour les femmes), qui représentent respectivement les valeurs féminines et masculines, les grands archétypes enfin.

Pour Jung, nombre de conflits inconscients à l'origine de troubles névrotiques résultent de la difficulté à accepter cette dynamique qui vient décentrer le sujet conscient de sa position habituelle et le confronter à des parts de lui-même qu'il avait l'habitude d'ignorer. L'individuation doit enfin intégrer la vision de la mort et de la morale comme dichotomie fondamentale entre le Bien et le Mal. Pour Jung l'individuation exige de mettre fin au conflit moral du positif/négatif, qui sont des données morales et sociales, non psychiques, l'inconscient ne les distinguant pas. Jung n'exprime pas par là la renonciation à toute forme de morale, mais à ne pas juger ses actes ou ses pensées en termes moraux, mais à en reconnaître la dimension personnelle.

L'individuation est l'objet de la cure jungienne, si le patient l'accepte.

Les messages oniriques en effet étant le premier matériau de travail, ceux-ci informent l'analyste de la situation actuelle du patient dans son écologie psychique. La cure jungienne va tout d'abord se concentrer sur la limitation des émotions, et sur leurs intégrations à la conscience, ce qui passe par la reconnaissance de l'Ombre, source des émotions supplantant parfois le Moi comme dans la colère ou la fascination amoureuse par exemple : « On se retire des émotions ; on ne fait plus un avec elles. Lorsqu'on parvient à se souvenir de soi-même, à établir une différence entre soi-même et ce déchaînement de passion, on découvre alors le Soi : on commence à s'individuer. » Le processus requiert ainsi que l'ego cesse sa domination sur le reste de la psyché, humilité qui permet au Soi d'apparaître à la conscience. Jung remarque que les mystiques considéraient qu'en faisant de la place à Dieu dans l'âme, en libérant un espace appréhendé comme vide en celle-ci on pouvait davantage, in petto, communiquer avec Lui. Pour le Bouddha, il s'agit de l'accessibilité à la vacuité créée par la méditation. Jung précise ce caractère d'humilité du Moi et non de renforcement comme l'antithèse de l'individualisme : « L'individuation ne consiste en aucun cas à devenir l'ego – on serait alors un individualiste. Et qu'est ce qu'un individualiste, sinon un homme qui n'a pas réussi son individuation. »

L'individuation demande ainsi au cours de l'analyse le lâcher prise de l'ego, l'abandon aux manifestations intérieures du Moi profond, toujours sous la surveillance de l'analyste : « S'individuer, c'est devenir cette chose qui n'est pas le moi – ce qui est fort étrange. En conséquence, nul ne comprend ce qu'est le Soi, puisque le Soi est justement ce que nous ne sommes pas – ce qui n'est pas le moi. Le moi se découvre comme un simple appendice du Soi avec lequel il n'a qu'un rapport très lâche. »

L'INDIVIDUATION CONTRE L'INDIVIDUALISATION DANS LA SOCIÉTÉ ET SES INSTITUTIONS

À travers des modalités de gestion et de formation qui valorisent la construction des savoirs et des compétences, les projets, les objectifs et finalement une éducation tout au long de la vie, les institutions traitent aujourd'hui des individus en mouvement, de moins en moins identifiés aux places qu'ils occupent. Des enfants en danger aux adultes entreprenant un parcours de validation des acquis de l'expérience (VAE), c'est davantage la dynamique que la situation présente de l'individu qui est prise en compte. Les théories critiques des années 1960-1970 ont préparé les esprits aux évolutions contemporaines. C'est particulièrement le cas pour les sciences sociales, alors fortement influencées par les apports nord-américains. L'individu devait désormais être pensé dans son développement, tout comme les entreprises industrielles, les services ou encore la ville.

DES INSTITUTIONS QUI INDIVIDUALISENT - Distinction entre les notions de societas et d'universitas.

La première définit la société comme faite d'"individus qui sont premiers par rapport aux groupes ou relations qu'ils constituent ou "produisent" entre eux plus ou moins volontairement. " Par opposition, la seconde, désigne "la société avec ses institutions, valeurs, concepts, langue, elle est sociologiquement première par rapport à ses membres particuliers, qui ne deviennent des hommes que par l'éducation et l'adaptation à une société déterminée ".

L'auteur poursuit en posant finalement ce diagnostic : " l'universitas se meurt et avec elle la morale close ; la societas s'institue et les petites éthiques (ou les grandes éthiques vides) prolifèrent et se transforment en petites morales qui font de notre société celle d'un conformisme généralisé, extrêmement différencié, mais qui tourne autour d'un point commun : être le meilleur, le plus épanoui et le plus heureux de son groupe (ou au moins un de ceux qui se situent au sommet de cette hiérarchie psychosociale) ".

Pour décrire le même processus, le sociologue polonais Zygmunt Bauman, se référant au sociologue français Robert Castel, précise pour sa part cette évolution en s'intéressant aux mécanismes par lesquels elle est produite : " Castel rend l'individualisation moderne responsable de cette situation; il suggère que, en remplaçant les communautés et les corporations étroitement soudées qui définissaient jadis les règles de protection et veillaient à leur application, la société moderne s'est enfoncée dans les sables mouvants de la contingence. Dans une telle société, les sentiments d'insécurité existentielle et les peurs diffuses sont inévitablement endémiques ".

Ce processus d'individualisation, celui par lequel une société intégrée devient une société d'individus, se caractériserait par deux ruptures : " D'abord, pour reprendre la terminologie de Castel, la "survalorisation" des individus libérés des contraintes imposées par un réseau dense de liens sociaux " (les individus sont de plus en plus isolés malgré le fait qu'ils évoluent dans un monde hyperconnecté). La seconde rupture étant " la fragilité, la vulnérabilité sans précédent de ces individus dépouillés de la protection jadis offerte de façon très naturelle " (sans lien social fort, la solidarité ne fait pas le poids face à la mise en concurrence des individus, qui sont éduqués pour dominés l'autre). C'est à la "liquéfaction" de la société que conduit ce processus d'individualisation. Les individus s'affranchissent des contraintes sociales et ce faisant affaiblissent les liens sociaux qui donnent leur solidité aux institutions. Cette liquéfaction vient en retour fragiliser les individus, qui isolés ne peuvent redonner du pouvoir aux institutions, qui aujourd'hui ont été modelé pour toujours plus individualiser les citoyens (éducation et culte de la personnalité narcissique, scolarité défaillante, chômage et mise en concurrence, diffusion de message de peur dans les médias qui désinforment et n'abordent jamais ou trop peu, les vrais problèmes afin de leur trouver des solutions efficaces) .

La société serait donc peuplée d'individualistes à la fois survalorisés et terrorisés, qui fatiguent sous le poids de leur autonomie et de leurs responsabilités croissantes. Ils sont pris dans des dispositifs d'individualisation qui, dans un même mouvement, les affaiblissent en les séparant des autres et se présentent à eux pour les soutenir dans cet isolement. Ces dispositifs sont donc à la fois poisons et remèdes !

NEO-INDIVIDUALISATION ET INDIVIDUATION

Si l'individualisation des pratiques s'est ordinairement conjuguée avec des pratiques collectives (intégrant la conflictualité inhérente à toute socialisation) ou cliniques (faisant place au sujet et à ses contradictions internes) jusque dans les années 1980, ce lien semble ne plus aller de soi depuis les années 1990. Il s'agit désormais de mettre l'individu en projet dans le cadre d'une contractualisation devant matérialiser son autonomie et sa responsabilité. Le rapport entre individualisation et individuation s'en trouve radicalement transformé et certains auteurs n'hésitent plus à parler d'une technologie de l'implication. Mais ce n'est pas pour autant que l'on prend en compte la condition sociale et humaine de l'individu, il est avant tout mit dans ce dispositif pour travailler et se taire.

La néo-individualisation qui s'affirme avec plus de force dans les textes législatifs et réglementaires (de l'Éducation nationale comme de l'action sociale) des années 2000, et en conséquence dans les pratiques, est donc d'une nature différente de celle que promouvaient les pédagogues et travailleurs sociaux novateurs des périodes antérieurs. Dans le champ scolaire, l'éducation à l'orientation en est sans doute un bon exemple d'un dispositif dans lequel " il s'agit tout autant d'aider le sujet à décider de son avenir que de lui faire assumer des choix complexes pilotés par des normes et des contraintes implicites et explicites plus ou moins largement prédéterminées ". Considérer d'emblée les individus comme autonomes et responsables de tous leurs actes, par la magie de décisions politiques et de technologies socio-éducatives, n'est-ce pas refuser de voir que l'individu est aussi un sujet, au sens que donnent à ce terme les approches cliniques, capable de réflexivité mais aussi traversé par des contradictions de divers types ?

Accompagnement social

Si l'inachèvement est une caractéristique de l'individu/sujet sur laquelle s'appuient les dispositifs d'individualisation, il est aussi ce qui leur résiste par son imprévisibilité. Le processus d'individuation ne se laisse pas aisément "gérer". Les politiques et techniques de cette néo-individualisation cherchent pourtant à accompagner/canaliser au plus près l'individuation de chacun. Des objectifs (individuels et collectifs), souvent chiffrés, doivent être atteints. Il peut s'agir du taux de placement en entreprise des chômeurs de longue durée ou de la réduction du pourcentage de jeunes sortant sans qualification du système éducatif. Chaque élève, malade, chômeur doivent désormais contribuer activement à améliorer les résultats statistiques de la catégorie dans laquelle ils sont provisoirement inscrits. L'exemple des chômeurs à qui il est proposé de devenir "autoentrepreneurs" est représentatif de cette orientation...et aujourd'hui on est en à même de mesurer les effets négatifs pour ne pas dire les dégâts psycho-socio-culturels de cette prise en main de l'individuation par les politiques, qui ont réussi à continuer l'individualisation des citoyens.

En second temps, voici un aperçu de ce que peut produire en terme de structure psychologique de telles mesures politiques, visant à maitriser l'individualisation et l'individuation des citoyens : La perversion ordinaire